Regálame otra vez

Gerardo Bolaños González | Viernes 6 de Junio, 2014Los libros se compran, se venden, se intercambian, se roban, se fotocopian (que es a veces una especie de robo) y se regalan. El amante de los libros que no haya pasado por todos esos verbos, mal amante de los libros será.

Personalmente, no conozco ningún lugar donde me sienta más débil, más tentado por las formas y los fondos de sus silenciosos pero elocuentes ocupantes que en una librería o en una biblioteca ajena. Recientemente, en una de aquellas, me preguntaron si yo tengo una novela favorita para regalar. ¡Claro que sí! Y no una, ¡dos!

Podría tener más, pero a veces cuesta conseguirlas y, si obsequio mis propios ejemplares, puedo pasar meses en orfandad. Y no es que las lea y relea constantemente, sino que me gusta saber que están allí, al alcance de la mano para, en el momento menos pensado, repasar el párrafo conmovedor, el capítulo increíble, el final prodigioso. Leer es releer, eso lo sabemos todos.

Además de su propio contenido, me gusta conocer la historia de mis novelas favoritas (tengo muchas más que no quiero, ni puedo, ni debo obsequiar). Cómo fueron hechas, cuántos años tardaron en ser escritas, cuántas ediciones llevan, etc.

Cronológicamente, la primera de las dos novelas que siempre me ha gustado obsequiar en cumpleaños, navidades o cortejos es Memorias de Adriano, de la escritora belga Marguerite Yourcenar. El libro fue publicado en francés en 1951 y en español en 1955, con traducción de --nada más ni nada menos-- Julio Cortázar.

Es un clásico de la novela histórica. Adriano, emperador de Roma, llega a una edad avanzada, enfermo del corazón, y decide contar su vida. En medio de la gran soledad de su cargo, se cuestiona si no debería haber buscado la felicidad y no el poder absoluto. Habla de su naturaleza personal, “formada por partes iguales de instinto y cultura” y de “gentes a quienes he frecuentado toda mi vida y que no reconoceré en los infiernos”.

Hay páginas de una gran belleza estilística y profundidad humana. Los pasajes sobre las voluptuosidades del amor son insuperables, lo cual no deja de extrañar porque Marguerite Yourcenar concibió y escribió este libro entre los 20 y los 25 años de edad. Sin embargo, logró entrar en la piel de los recuerdos eróticos de un soldado intelectual de 60, como si fuesen los suyos propios. El diario que llevaba Yourcenar sobre las peripecias, investigaciones y cambios a su novela son como una novela dentro de la novela. Y una lección de rigor.

Primera mujer en ser aceptada en la Academia Real de Lengua, de Bélgica, y en la Academia Francesa, Yourcenar es autora de varias otras novelas y traducciones, pero será recordada siempre por Memorias de Adriano, y yo la seguiré obsequiando.

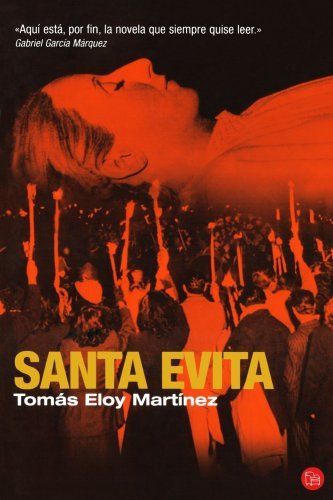

La otra novela que me gusta regalar es Santa Evita, del argentino Tomás Eloy Martínez. Es curioso que esta obra de magistral truculencia y su autor sean desconocidos aquí hasta en librerías que se dicen especialistas en libros. Ya hace mucho que no la puedo obsequiar porque no se consigue. Con el ejemplar que me queda debería copiar lo que hace José León Sánchez con las ediciones de sus propios libros: los fija en la pared de su estudio con un clavo de varias pulgadas. “Así”, dice José León, “¡siempre me aseguro de tener conmigo por lo menos un ejemplar!”.

El tema del libro de TEM son las peripecias del cuerpo embalsamado de Evita Perón, fallecida en 1952. Sus escasos cuarenta kilos de peso colgaban de unos hilos invisibles que la hacían parecer en levitación. Sus seguidores caían de rodillas ante el espectáculo y pedían a gritos su canonización. Así estuvo en exhibición en la sede de la Conferencia General del Trabajo hasta fines de 1955, año en que los militares derrocaron al excomulgado Juan Domingo Perón. El presidente provisional dispuso que se le diera sepultura. Quería transformarla “en una muerta como cualquier otra”, para que no siguiera de polo de atracción de las frustraciones y sueños de las masas peronistas.

Santa Evita relata el macabro viacrucis del exquisito cadáver a partir de ese momento, objeto del amor y del odio más arbitrarios. En las estaciones del viacrucis, soberbiamente entramado por Martínez, se agolpan una madre oportunista y manipulada, militares necrofílicos y enloquecidos, un Comando de la Venganza que prende velas misteriosas y deja flores al paso del cadáver errante y un embalsamador, el anatomista español Pedro Ara (especie de Frankestein criollo, dice Carlos Fuentes, gran admirador de la novela) que consideraba la momia de Evita como su obra maestra. Hasta un libro escribió Ara sobre su trabajo con ella.

La obra de Martínez fue un parto difícil. Los editores tenían muchas dudas del éxito, hasta que un buen día llegó a su mesa de trabajo un fax de Gabriel García Márquez por medio del cual autorizaba a promocionar Santa Evita con una faja de papel en la que se leería: “Aquí está, por fin, la novela que siempre quise leer”.

Santa Evita es la novela que siempre quiero volver a leer y que, con un poco de suerte y un buen librero, seguiré regalando.